想多出幾坪收納,或是夢想有Loft風格的夾層設計?夾層規劃愈夯,卻暗藏許多法律風險!本篇將為你一次解析什麼是違法夾層、常見法規標準、裝修前必知要點、買賣查核技巧及遇到違章夾層的補救方法,避免裝潢美夢變惡夢。裝修新手看這一篇就夠!

一、夾層違法定義與法規標準

1. 什麼是違法夾層?正確判斷基準

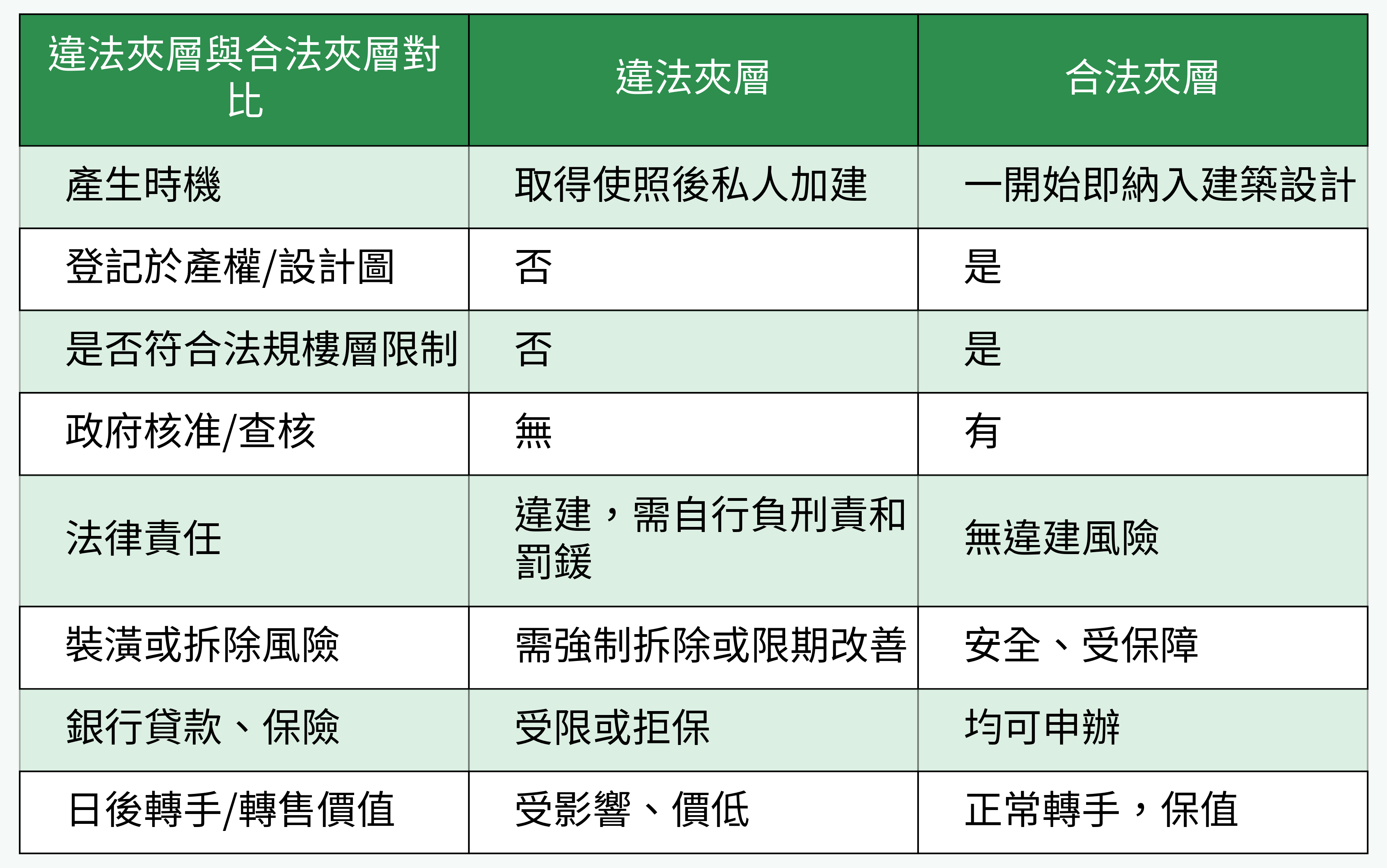

「夾層」又稱「樓中樓」、「複層空間」,指的是利用樓層挑高,打造上下分層的住家格局。合法夾層通常在建商建造時一併設計(多見於一樓或頂樓戶),可依法登記坪數;若在取得使用執照後,自行加蓋、增加樓板、隔間,未經審批就屬於違法夾層(俗稱「二次施工」)。最明顯的判斷依據是夾層有無記載在建物登記、使照或原始設計圖。

2. 現行相關建築法規重點說明

依現行規範,一般住宅樓層高度不能超過4.2公尺,室內夾層面積「不可超過該樓層1/3或最大100平方公尺」。合法的夾層需與主體建築同時施工、記載於核准圖說及產權登記。DIY加建夾層或擴大樓板,未經核准都屬違章。

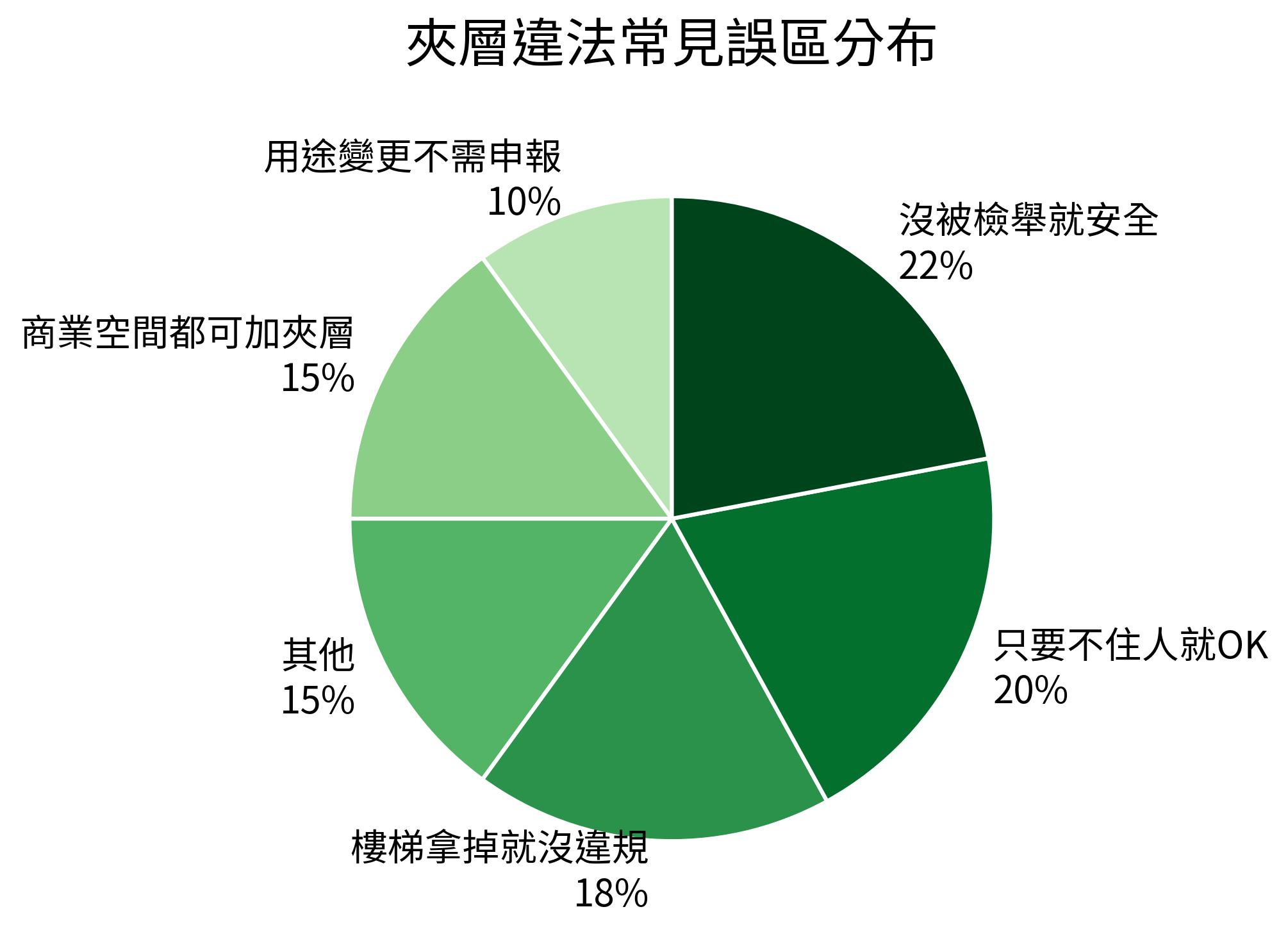

3. 常見誤區與灰色地帶分析

不少民眾以為「只要不住人、夾層做收納」、「拿掉樓梯算沒違規」、「沒人檢舉應沒事」。其實只要未列入使照,無論用途都屬違建,相關損失最終由屋主承擔。部分商業空間雖可有挑高隔層,但若更改用途(如店面改套房)同樣違法。

• 圖片由昕揚室內裝修設計有限公司提供,點擊查看作品詳情»

帶走上百屋主驗證的《裝修最全指南》,簡訊免費發您 >>

二、夾層違法的風險與處罰

1. 違章被舉報後的處理流程

若夾層違法遭檢舉,主管機關會現勘、通知說明,確認違規後下發處分書,限期自行拆除。逾期未改善將強制拆除,費用由屋主負擔。

2. 罰鍰標準、拆除責任與連帶後果

違法夾層除罰鍰(約台幣6萬至30萬元不等),還會留下違建紀錄,並需負擔執行拆除或修復的全部費用。施工單位、屋主、租戶如有共謀,皆可能連帶受罰。

3. 對日後轉售、銀行貸款、保險的影響

違章夾層會影響房子的產權登記,導致貸款成數降低、保險無法理賠,日後轉手極不容易。若尚未拆除,買方多數不願承擔潛在風險,價金也會大打折扣。

• 圖片由晃室設計提供,點擊查看作品詳情»

三、裝修前必懂的夾層合法設計關鍵

1. 合法夾層的高度、樓板比例與結構要求

合規設計必須樓層高度、樓板比例、牆體結構皆達標。一樓、頂樓住戶規劃夾層,單層樓中夾層面積不可超過1/3樓地板面積,內部樓板結構需同時經主體施工、符合法定建材規範。所有規劃最好先找專業建築師評估。

2. 合法申請步驟、注意文件及流程

合法夾層規劃時需:

• 規劃設計並委託建築師出圖

• 準備都市計畫審查、結構耐震、消防等資料

• 向地方建管申請變更設計/建照

• 審核過關始能開工,完工驗收通過再取得合法登記與產權保障。

3. 各縣市審查差異與案例分析

雙北、新竹及台中等地審查標準屬嚴格,違章查報較積極;部分縣市則彈性較大。申請時應參考當地建管規範並諮詢設計監造專業人員,避免落入灰色地帶。

• 圖片由巧軒空間設計提供,點擊查看作品詳情»

完整裝修工具包(清單+話術+模板)已為你準備好!

四、購屋驗屋不可忽略的夾層查驗技巧

1. 屋況現勘必查重點列舉

現場查核時,可留意樓層室內高度有無不合常理、樓板與外觀不同步、天花板與地板是否有接縫、樓梯與出入口設計等蛛絲馬跡。對於夾層應特別留意其結構安全。

2. 透過謄本、建物登記資料解析夾層真相

帶著建物謄本與核准圖說對照,確認樓層數與產權是否吻合。無法在官方登記及設計圖面查到的夾層通常就是違建,千萬別因美觀或賣方說詞大意購入。

3. 向管理委員會或建設公司諮詢的問法

裝修或購屋前可主動聯繫社區管委會、原始建設公司,詢問「本戶原設計是否含夾層/樓中樓」、「當年核准面積/合法登記坪數」等細節,再與房仲或屋主提供資料互相驗證。

• 圖片由思維設計 Thinking Design提供,點擊查看作品詳情»

五、遇到違法夾層時的補救與合法化步驟

1. 違章夾層補救選項比較

遇到違法夾層時,常見處理方式有:自行拆除還原、找專業結構師確認有無合法化可能。部分特殊案例可爭取合法使用,申請補辦使照與產權變更,但審查成功率有限。

2. 合法化申報流程與實務要點

若評估可申請補照,須備妥設計圖、結構計算書等文件,由建築師協助向主管機關送件,需經審查、工安補強乃至住戶會議同意,過程較繁瑣,建議提早諮詢專業單位。

3. 拆除整修、補強工程實際操作注意事項

拆除違法夾層前先評估樓上樓下結構是否受影響,避免拖累原建物安全。若需補強工程,選用合格建材,並請持有執照的專業廠商進行,避免再度觸法。

• 圖片由沐光設計提供,點擊查看作品詳情»

總結來說,夾層的美觀與實用背後,其實隱藏許多法律與產權風險。裝修規劃前或者購屋案場驗屋時,務必多加查核合法性,按步申請、全程留存影音照片紀錄,選擇專業顧問協助。這些步驟將是你未來安心居住與有效保值轉手的最大關鍵!

這張對比表格幫助你快速了解違法與合法夾層的實際差異與潛在風險。